Seit über 29 Jahren keine Reduzierung der Ausbildungsabbrüche

Dieser Beitrag wurde aktualisiert und setzt sich mit Ausbildungsabbrüchen in der dualen Berufsausbildung auseinander. Zur Zeit ist die Aufregung wieder sehr groß, dass viel zu viele Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen oder Verträge lösen. Zwanghaft stellt sich mir die Frage, ob in den letzten 29 Jahren absolut keine Maßnahme eine größere Wirkung zur Reduzierung der Abbruchquote erzielt hat. Die Antwort ist eindeutig.

Schon 2003 beschreibt Winfried Kretschmer mit einem Rückblick die Abbruchsquoten auf dem Ausbildungsmarkt folgendermaßen:

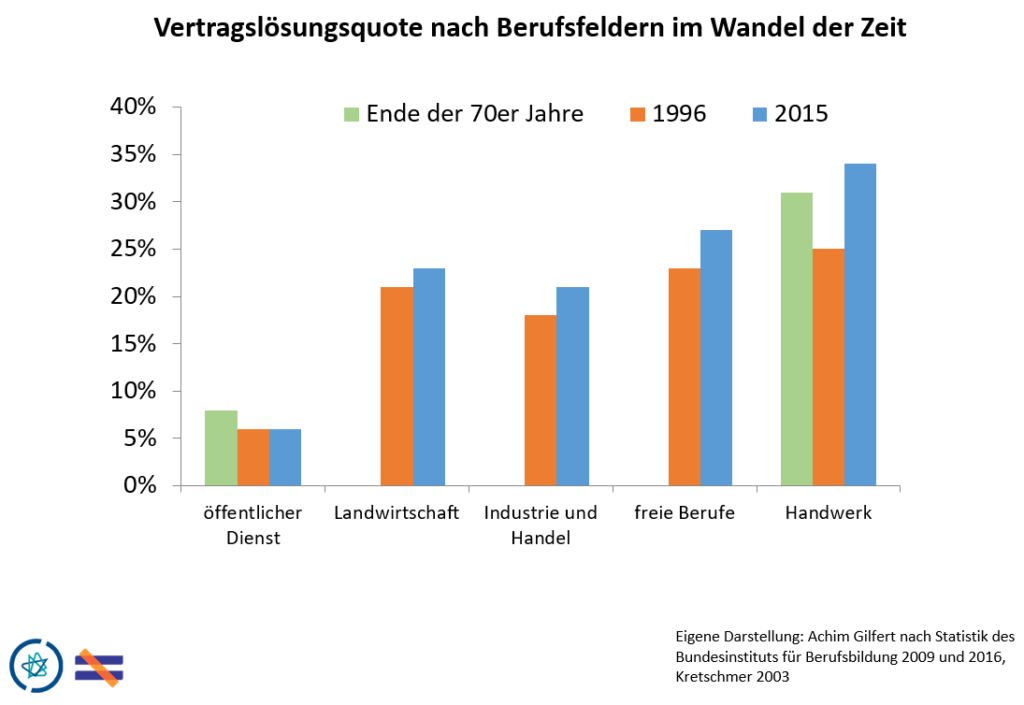

„Ende der 70er Jahre lag der Anteil der „vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnisse“, so die offizielle Bezeichnung, noch bei rund zwölf Prozent. Dann stieg die Abbrecherquote drastisch an und erreichte am Beginn der 90er Jahre einen Höchststand von mehr als 25 Prozent. Im Handwerk ist der Anteil der Abbrecher auch besonders hoch; 31,4 Prozent der Auszubildenden warfen hier vorzeitig das Handtuch. Am niedrigsten liegt die Quote im öffentlichen Dienst, wo 1994 nur kurz die Zehn-Prozent-Marke überschritten wurde und sich der Wert seither bei etwa acht Prozent bewegt“ (vgl. changeX, 2003).

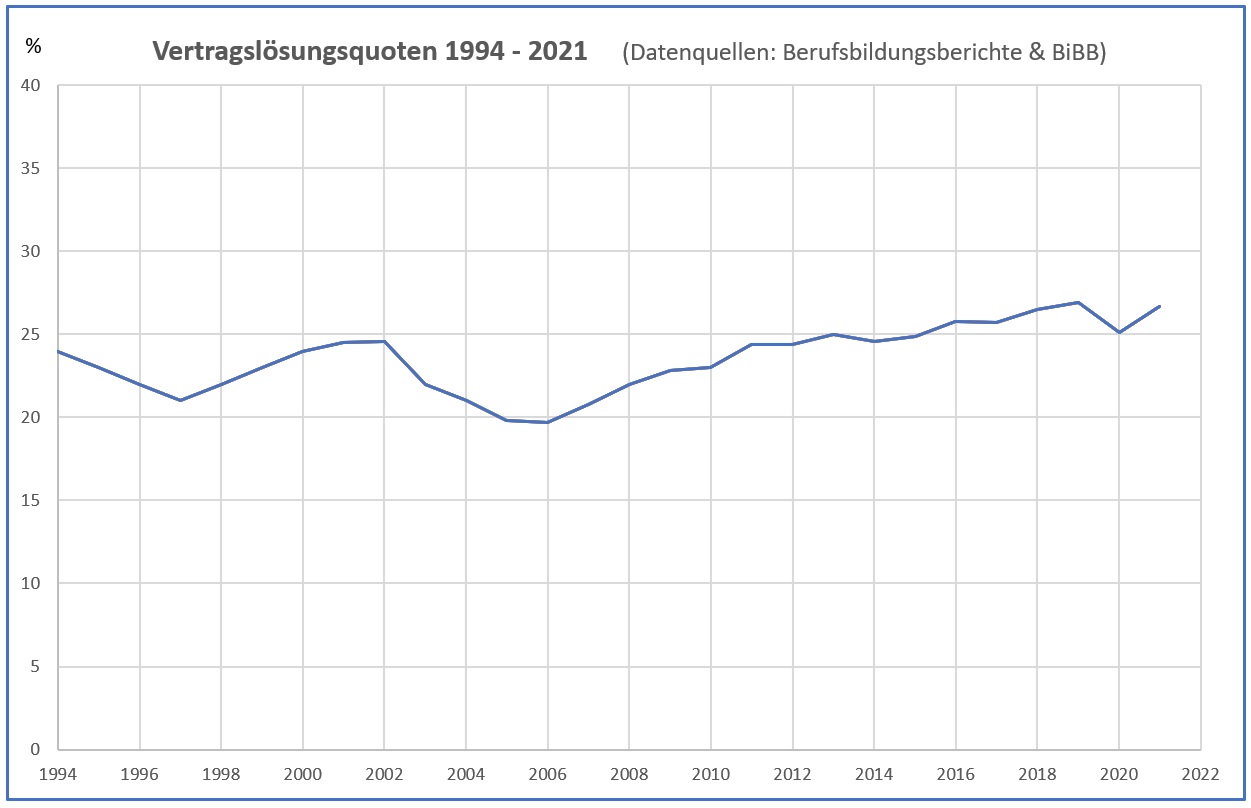

Das heißt, vor 29 Jahren lag die Abbrecherquote bei mehr als 25 %. Im Handwerk über 31 % und im öffentlichen Dienst mit einer kleinen Schwankung bei 8 %. Hier nun die letzte, zusammenhängende Erhebung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Ausbildungsplätze variiert und die gesamte Ausbildungsplatzsituation Schwankungen unterlag. Die Unterschiede zu den frühen Zahlen sind somit kaum der Rede wert.

Die allgemeine Übersicht über alle Berufe hinweg findet sich in dem folgenden Diagramm:

Kretschmer schreibt weiter: „[…] die Gründe für den Abbruch in ganz konkreten Erfahrungen mit der Ausbildung im Betrieb. Denn nur vier Prozent haben es sich offenbar noch schnell anders überlegt und den Vertrag vor Ausbildungsbeginn gekündigt. Der überwiegende Anteil der Ausbildungsverträge wurde im ersten Ausbildungsjahr gelöst, die Hälfte davon bereits in der Probezeit. Offensichtlich ist es auch nicht so, dass die jungen Leute zur späten Einsicht kamen, dass sie den falschen Beruf gewählt hätten oder für das Lehrlingsdasein generell nicht taugten. Denn jeder zweite Befragte begann nach der Vertragslösung erneut eine Berufsausbildung, davon mehr als die Hälfte wieder in dem Beruf, in dem sie ihre Ausbildung begonnen hatte.“ (vgl. changeX, 2003). Diese Zahlen sind im Kern geblieben. Schauen Sie in den aktuellen Bildungsberichterstattungen und auf den Datenseiten des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BiBB) gerne nach.

Kretschmer schreibt weiter: „[…] die Gründe für den Abbruch in ganz konkreten Erfahrungen mit der Ausbildung im Betrieb. Denn nur vier Prozent haben es sich offenbar noch schnell anders überlegt und den Vertrag vor Ausbildungsbeginn gekündigt. Der überwiegende Anteil der Ausbildungsverträge wurde im ersten Ausbildungsjahr gelöst, die Hälfte davon bereits in der Probezeit. Offensichtlich ist es auch nicht so, dass die jungen Leute zur späten Einsicht kamen, dass sie den falschen Beruf gewählt hätten oder für das Lehrlingsdasein generell nicht taugten. Denn jeder zweite Befragte begann nach der Vertragslösung erneut eine Berufsausbildung, davon mehr als die Hälfte wieder in dem Beruf, in dem sie ihre Ausbildung begonnen hatte.“ (vgl. changeX, 2003). Diese Zahlen sind im Kern geblieben. Schauen Sie in den aktuellen Bildungsberichterstattungen und auf den Datenseiten des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BiBB) gerne nach.

Unter Berücksichtigung von Mehrfachnennungen wurden in einer Erhebung des BIBB 2002 über die „Gründe von Vertragslösung bei Ausbildungsverhältnissen“ folgende Gründe für die Lösung festgestellt. Dies sind zu 70 % Betriebliche/Persönliche Gründe und zu 30 % Berufswahl bezogene Gründe. Auch diese Gründe sind nach wie vor die gleichen geblieben. Ebenfalls der Umstand, dass mehr als die Hälfte der Abbrecher nicht das System verlassen, sondern sich anderweitig darin orientierten. Auch diese Zahlen haben sich nur wenig verändert.

Diese „Verlustquoten“ sind ein normaler Vorgang bei der Selektion und Suche nach Perspektiven und beruflicher Entwicklung. Vielleicht lässt sich, wie bei der Physik, der ganze Vorgang mit einem Wirkungsgrad versehen. Der zwar schwanken kann aber im Kern immer gleich bleibt. Bei jeder Transformation entsteht Verlust. Die Berufswahl und der Eingang in ein Ausbildungssystem ist eine Transformation. Beim Energieerhaltungssatz ist das Wort Verlust eigentlich falsch, denn es ist eine Umwandlung. Hier ist es ähnlich, weil ein Mensch der eine Lehre abbricht, ja nicht weg ist, sondern sich nur woanders bewegt.

Kann es sein, das das viele Geld, welches in Maßnahmen zur Vermeidung von Abbrüchen gesteckt wird, vielleicht an anderer Stelle und für andere Zwecke wirksamer wäre? Oder gäbe es ohne diese Maßnahmen eine noch höhere Zahl an Abbrechern? Vielleicht liegt in dieser Erkenntnis auch eine Chance, einmal neu nachzudenken. Ich bin der Auffassung, dass der Klage über hohe Abbruchzahlen eine „neue“ Wahrnehmung der Unternehmen zugrunde liegt. Es ist sichtbarer und spürbarer geworden, wenn ein junger Mensch sich aus einem Betrieb verabschiedet.

Die folgende Grafik zu den Vertragslösungsquoten nach Berufsfeldern wird in Kürze aktualisiert, aber eine erste Übersicht zeigt, dass sich auch hier nicht viel bewegt.

Als Randnote hier der Blick in das Arbeiterschutzgesetz von 1891: Dieses hebt das Mindestalter der Lehrlinge von 12 auf 13 Jahre an, verbietet die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder und verschärft Maßnahmen gegen vorzeitigen Abbruch der Lehre.

©2023 Achim Gilfert. Dieser Beitrag ist zur Weiterverbreitung nach den in diesem Blog veröffentlichten Regeln zum Urheberrecht veröffentlicht. Diese Regeln finden Sie hier: Urheberrechtshinweise.

Man kann Abbrüche reduzieren, wenn man sich bei Auswahl mehr Mühe gibt.

z.B. weniger allgemeine Einstellungstests, dafür mehr individuelle Kennenlernmöglichkeiten wie Praktika oder Praxistests. Auch wenn man mehr auf die Motive der Bewerber eingeht, wird man dem Interessenten stärker gerecht.

Die bessere Planung der Probezeit und regelmäßiges Feedback helfen, die Abbrüche zu verringern.